Главным — из искусств: фарфор императоров и киноки-бунтари

Что общего между капитализмом и шизофренией, зачем изображали русские битвы на фарфоровых тарелках и почему распалось самое влиятельное объединение киноавангардистов СССР — обо всем этом можно прочитать в книжных новинках этого месяца. «Известия» выбрали самые интригующие, необычные, а в чем-то и спорные издания февраля.

Капитализм и шизофрения

Жиль Делез, Феликс Гваттари

Сложно поверить в то, что один из главных философских трудов XX века — двухтомник Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Капитализм и шизофрения» — последние годы купить было практически невозможно. Переводы на русский выходили около 15 лет назад и давно стали библиографическими редкостями, за которыми, конечно, можно поохотиться у букинистов, но стоит приготовиться к совсем немилосердным ценам. Вдобавок, «Анти-Эдип» и «Тысяча плато» были выпущены разными издательствами, по отдельности, однако знакомиться с ними лучше, конечно, в паре, пускай даже книги эти совсем разные.

«Анти-Эдип», в первую очередь, про общество и личность; про власть и то, какие инструменты она использует, проявляясь в семейных отношениях, коммерции, рекламе и так далее. А еще это едкая критика фрейдизма, отсюда и название, намекающее на пресловутый Эдипов комплекс. Но свести 500-страничное размышление к какой-то магистральной идее, месседжу сложно. В своем знаменитом предисловии к американскому изданию «Анти-Эдипа» (кстати, в новую русскоязычную версию оно почему-то не попало) еще один мыслитель-гуру Мишель Фуко заявил: «Я думаю, что лучший способ прочесть «Анти-Эдипа» — это подойти к нему как к «искусству».

Но еще в большей степени эти слова Фуко справедливы для второго тома, который самой своей формой, распадающейся на вроде бы малосвязанные друг другом, лишенные единой драматургии фрагменты («плато»), иллюстрирует ключевое понятие книги: ризома. Так называется подземная система, где множество корешков растения соединены друг с другом и образуют сложную нелинейную структуру. В оригинале «Тысяча плато» вышли в 1970-х — и создали теоретическую базу для заявившего о себе в полную силу постмодернизма. Полвека спустя, однако, текст этот ничуть не потерял актуальности. Добавим, что «Анти-Эдип» представлен в новом переводе С. Мухамеджанова, причем предисловие переводчика, посвященное трудностям адаптации текста, оказывается ценным дополнением к основному материалу.

Киноки: школа Дзиги Вертова

Кирилл Горячок

О советском режиссере Дзиге Вертове за последние десятилетия было сказано немало и будет, видимо, еще больше. «Человек с киноаппаратом» стабильно возглавляет список главных документальных фильмов в истории, а ранние монтажные работы Вертова профессионалы воссоздают по кусочкам и возвращают на экраны.

Говоря о Вертове, неизменно упоминают и основанное им объединение киноков. Слово это составлено из двух корней — «кино» и «око»: так себя называли молодые кинематографисты, разделявшие идею о новом подходе к съемке. Вертов призывал не срежиссировать, но «захватить жизнь врасплох», и его товарищи — операторы Михаил Кауфман и Иван Беляков, монтажер Елизавета Свилова, постановщики Илья Копалин и Борис Цейтлин — воплощали эту концепцию в жизнь, помогая своему лидеру, а затем и работая над собственными проектами.

Самое интересное, что в официальной советской киноиерархии они добились успеха куда большего, чем Вертов, который с 1930-х и вплоть до последних дней был практически изгнан из профессии. Например, Копалин стал обладателем первого документального «Оскара» (за «Разгром немецких войск под Москвой»), шести сталинских премий и звания народного артиста СССР. Но сегодня его имя едва ли сходу вспомнит не то, что обычный киноман, но даже интересующиеся той эпохой. Как и имена его товарищей. Книга Кирилла Горячка закрывает этот пробел и рассказывает о киноках не только сквозь призму вертовских достижений, но и как о самостоятельном ярком явлении раннесоветского культурного процесса — удивительном союзе энтузиастов, в котором декларировалось равенство всех участников, но на самом деле всё группировалось вокруг лидера-диктатора Вертова.

Фильмы самого Дзиги исследователь оставляет «за кадром», фокусируясь на взаимоотношениях внутри объединения и процессе совместной работы. И это, скорее, плюс: читатель, взявший такую книгу в руки, наверняка знаком с основными вертовскими произведениями. А вот чего повествованию не хватает, так это той авангардности, структурной оригинальности, смелости монтажа, которые и были в основе искусства киноков. В следовании за голым фактом автор последовательнее и честнее, чем его герой, на самом деле сильнейшим образом трансформировавший реальность, а вовсе не только ее документировавший.

Жены Матюшина

Александр Ласкин

Аккурат к открытию большой выставки Михаила Матюшина и Елены Гуро в Центре «Зотов» («Известия» рассказывали о ней) в продаже появился документальный роман петербургского писателя Александра Ласкина «Жены Матюшина». Скорее всего, совпадение это случайно. Хотя оно — индикатор всплеска интереса к фигуре, которая еще десятилетие назад была известна лишь узкому кругу специалистов. Вероятно, через какое-то время имя композитора и художника первой трети XX века и вовсе войдет в масскульт, как это произошло с Малевичем, Маяковским, Хлебниковым. Широкая публика заинтересуется не только его женами, но и прочими деталями бурной биографии Матюшина, появятся фильмы, мемуары потомков и так далее. Пока же личная жизнь авангардиста — поле непаханное для исследователей и литераторов. И книга Александра Ласкина лишь отчасти его возделывает, поскольку, по большому счету, главный герой здесь — вовсе не тот, фамилия которого вынесена в заглавие, и даже не Гуро, самая известная из трех его спутниц.

Куда интереснее автору создать образ последней супруги Матюшина — Ольги Громозовой. Великого мужа она пережила на 40 лет, застав и блокаду, и оттепель, и даже эпоху застоя. Уже в пожилом возрасте, ослепнув от взрыва бомбы во время войны, Громозова стала писательницей. Но — сугубо «соцреалистической» и, по мнению Ласкина, да и других специалистов, весьма посредственной. В этом парадокс новой книги: мы привыкли, что главным героем повествования оказывается фигура яркая, обладающая обаянием (пусть даже отрицательным), харизмой, которые мы ищем в литературных персонажах. Ласкин разрушает этот канон. Он сочувственно показывает трагедию человека невыдающегося, который получил в жизни гораздо больше, чем можно было надеяться, но гораздо меньше, чем нужно для счастья.

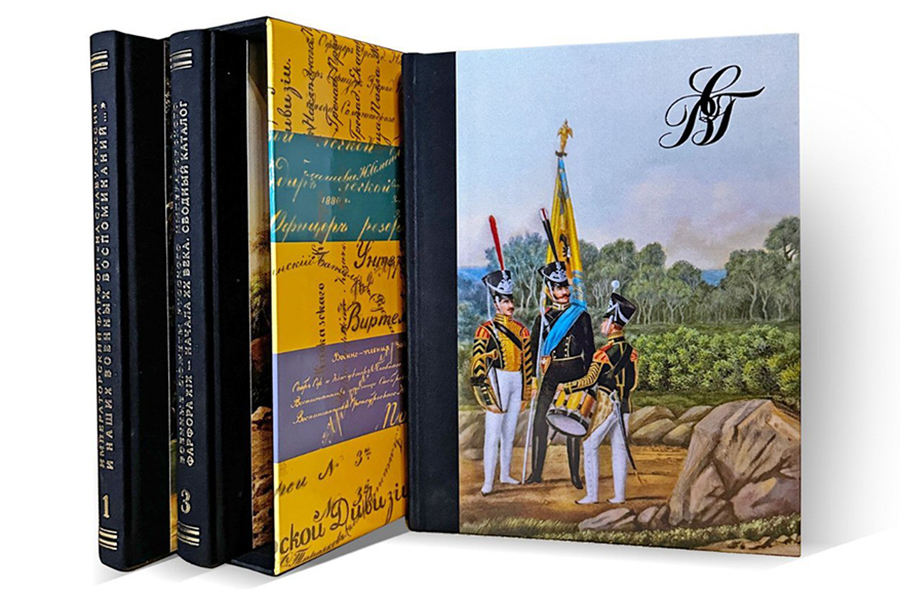

Императорский фарфор: «На славу России и наших военных воспоминаний…»

Трехтомное издание, посвященное российскому фарфору XIX века, на первый взгляд кажется вещью узкоспециальной, ориентированной на коллекционеров и музейщиков, но чем больше вчитываешься в описания различных изделий из этого хрупкого материала, нюансы воплощения тех или иных сюжетов и обстоятельства появления серий тарелок, тем больше понимаешь, что в таком локальном сюжете отражается история всей страны — в особенности ее батальная линия.

Собственно, мода изображать различные военные сцены на фарфоре появилась, как отмечается в исследовании, при Александре I, когда вся Европа была охвачена конфликтами, но продолжилась и после. Причем русские императоры уделяли ей самое пристальное внимание. Николай I лично отсматривал эскизы, прежде чем дать добро на их репродуцирование, и отправлял на доработку, если замечал мельчайшие неточности (например, в изображении военной формы и знаков отличия). Ну а Александр II, еще будучи цесаревичем, по поручению отца контролировал выпуск продукции и зачастую весьма активно и творчески участвовал в процессе.

В каком-то смысле создание фарфора с батальными сюжетами было своеобразной формой интерпретации недавних исторических событий, трансляцией официального взгляда на них. И можно только поучиться у мастеров прошлого делать это столь изящно и высокохудожественно. Ну а выпуск этого иллюстрированного каталога в наши дни кажется еще и символичным напоминанием: «ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще какие!».